Avec l’émergence du logiciel Midjourney en 2022, la photographie générative a conquis en un éclair le monde de l’art contemporain, comme en témoigne AImagine, l’exposition phare du PhotoBrussels Festival. L’IA est-elle une menace ou un allié pour les photographes ? « Je ne suis pas du tout inquiet pour l’avenir de la photographie », dit Michel Poivert, historien et co-commissaire de l’exposition avec Le Hangar.

©

Pascal Sgro

«Je peux tout à fait comprendre que l’intelligence artificielle effraie les photographes, en particulier ceux qui documentent le réel », concède Michel Poivert, historien de la photographie à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et co-commissaire, avec le Hangar Photo Art Center, de AImagine. Ces craintes, il les inscrit dans une longue histoire des bouleversements technologiques qui ont jalonné la pratique photographique.

« Dans les années nonante, la démocratisation de Photoshop a suscité des réticences : le logiciel était vu comme une menace pour le métier en raison de sa capacité à manipuler facilement les images. Aujourd’hui, Photoshop est non seulement totalement intégré, mais aussi reconnu comme un outil incontournable pour les photographes. »

Grâce à l’IA, Delphine Diallo imagine une civilisation africaine du futur inspirée d’un passé effacé.

Avec l’arrivée de l’intelligence artificielle, les angoisses se ravivent, encore plus intenses. Cette fois, l’idée qu’une machine puisse rivaliser avec la créativité humaine, voire la surpasser, semble plus crédible que jamais. Le Hangar et Michel Poivert réunissent 18 artistes (inter)nationaux qui, non seulement embrassent l’intelligence artificielle, mais la questionnent aussi, la défient et, parfois, s’en méfient.

Dans Giant Inscrutable Matrices, le Franco-Polonais Nicolas Grospierre présente une série de sculptures et d’images générées par IA, qui esquissent un monde post-humain où la technologie domine sans partage. Entre fascination et malaise, ses œuvres capturent l’ambivalence que suscitent les possibilités de l’intelligence artificielle.

Pour Michel Poivert, l’introduction de l’IA en photographie ne marque pas la fin du monde, du moins pas celui des humains tels que nous le connaissons, mais plutôt « la fin de certains mondes ». Une dynamique qui s’inscrit dans l’histoire des inventions.

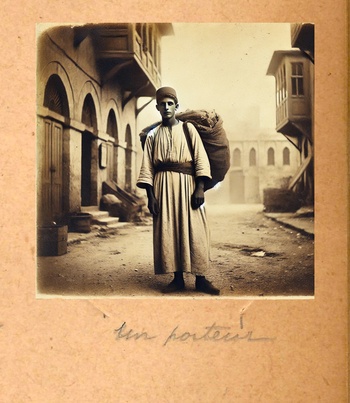

©

Isidore Hibou

| Isidore Hibou ressuscite l’album de voyage d’un général français au Proche-Orient d’il y a un siècle.

« Lorsque la photographie est apparue au XIXe siècle, des métiers comme celui de graveur, dédié à la reproduction d’images, ont presque disparu du jour au lendemain. Mais, en disparaissant, ces métiers ont ouvert la voie à une réinvention : celle des artisans qui ont pu se concentrer sur la création d’œuvres véritablement originales. »

Il envisage un scénario similaire pour la photographie contemporaine : « Confier à l’intelligence artificielle la production d’images réalistes pourrait libérer les photographes, leur ouvrant un espace inédit pour expérimenter, innover et repenser leur art. Et c’est déjà le cas », s’enthousiasme Poivert.

« On assiste, notamment en Belgique, à l’émergence d’une nouvelle génération de photographes audacieux, capables d’explorations uniques, naviguant entre des approches très low-tech, comme l’argentique, et les sommets des technologies les plus avancées. »

Machine à régurgiter

Et c’est là, insiste-t-il, que se dessine la véritable frontière entre l’humain et la machine. « Jusqu’à présent, l’intelligence artificielle reste incapable d’innover. »

Pour saisir cet enjeu, il est essentiel de comprendre comment fonctionne un logiciel comme Midjourney, qui génère des images à partir de descriptions textuelles appelées prompts. L’utilisateur entre des mots ou phrases-clés pour décrire la photographie qu’il imagine, et l’IA, en s’appuyant sur de vastes bases de données visuelles, produit une image en réponse.

Si le résultat ne correspond pas aux attentes, l’algorithme peut ajuster et proposer une nouvelle version. Mais, même si les erreurs sont de moins en moins fréquentes, certaines incohérences subsistent : un nombre incorrect de doigts, des doigts trop longs, des ombres mal projetées ou encore deux yeux symétriques là où il n’y a pas lieu.

C’est dans cette marge d’imperfection qu’intervient la photographe plasticienne française Justine Van den Driessche, invitée par Michel Poivert et Le Hangar, qui dévoile un extrait de sa série Progress. Elle met en lumière ces imperfections et petits accidents des images générées, qu’elle considère non seulement comme des anomalies techniques, mais aussi comme des éléments révélateurs de nos sociétés contemporaines.

Également exposé au Hangar, le Français Isidore Hibou utilise l’intelligence artificielle pour ressusciter un album photo déniché sur un marché aux puces, dont les clichés avaient disparu, ne laissant que des légendes orphelines. En transformant ces légendes en prompts, Hibou redonne vie aux photos souvenirs d’un général d’infanterie français ayant servi au Proche-Orient il y a un siècle. Le travail de l’artiste interroge le point de vue subjectif de l’auteur originel et explore la manière dont l’IA réinterprète et reconstruit ce regard occidental sur la Syrie et le Liban.

Dans Cherry Airlines, le photographe bruxellois Pascal Sgro utilise des prompts soigneusement choisis pour recréer l’atmosphère faussement nostalgique des grandes compagnies aériennes des années cinquante : hôtesses de l’air souriantes, repas cinq étoiles, cabines transformées en lits confortables. Il confronte cette esthétique en Kodachrome et ses promesses glamour à une réalité bien moins éclatante : l’impact environnemental désastreux de l’aviation, dont la pollution contribue aux ravages climatiques.

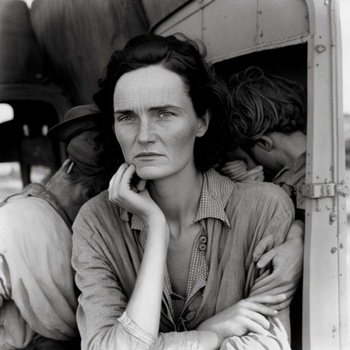

©

Brodbeck en de Barbuat

| Simon Brodbeck et Lucie de Barbuat ont demandé au logiciel Midjourney de recréer l’iconique Migrant Mother de Dorothea Lange.

« L’algorithme génératif ne fait que puiser dans des données déjà stockées », rappelle Michel Poivert. En clair, l’intelligence artificielle ne peut produire qu’à partir d’images préexistantes, imaginées et réalisées par des humains. « En régurgitant ces images, elle revisite à sa manière l’histoire de la photographie et notre inconscient collectif, mais elle ne crée rien de véritablement inédit. »

Le vrai du faux

Puisque l’intelligence artificielle s’inspire du passé, les artistes français Simon Brodbeck et Lucie de Barbuat ont décidé de solliciter Midjourney pour reconstituer 250 photographies emblématiques de l’histoire de la photographie. Du célèbre Baiser de l’Hôtel de Ville de Doisneau (1950) à l’Icare immortalisé par Lewis Hine sur le toit de l’Empire State Building (1931), en passant par le Milk Drop Coronet de Harold Edgerton (1957), leur projet réinterprète ces images mythiques.

Au Hangar, ils présenteront notamment une étude inspirée de l’iconique photographie documentaire Migrant Mother de Dorothea Lange (1936), un portrait saisissant de Florence Owens Thompson, mère fatiguée par les épreuves de la vie, entourée de ses enfants qui tournent le dos à l’objectif.

Dans la version recréée par l’IA, Florence apparaît rajeunie d’une dizaine d’années, ses traits affinés, sa posture s’éloignant de celle d’une mère symbole de la Grande Dépression pour se rapprocher de celle d’un mannequin. Ses enfants, désormais plus âgés en apparence, se fondent dans l’ombre, relégués encore davantage à l’arrière-plan de la composition.

Nourrie d’images en provenance de gigantesques bases de données composées notamment d’images accessibles publiquement sur internet, l’IA en recrée les stéréotypes, notamment ceux liés à la beauté féminine. En mars 2024, l’UNESCO mettait d’ailleurs en garde contre les risques des outils d’intelligence artificielle générative, qui tendent à renforcer les préjugés racistes, sexistes et homophobes.

Ce portrait revisité de Migrant Mother soulève une multitude de questions, notamment sur le plan émotionnel. Peut-on réellement ressentir la même intensité face à une image générée par une machine qu’en contemplant l’originale ? Ce qui nous bouleverse dans une photographie, est-ce sa fidélité à la réalité ou plutôt la promesse qu’elle porte en elle ? Celle d’une rencontre entre la photographe et son sujet, ici une mère de famille ruinée par l’effondrement des prix agricoles et les tempêtes de poussière. Les mots échangés, le temps passé à apprivoiser ce moment unique, l’instant où la confiance s’installe et où l’image se dévoile. Cet instant décisif, fragile, qui transforme une simple photographie documentaire en un symbole universel d’une Amérique affamée. N’est-ce pas une expérience profondément humaine, hors de portée d’une intelligence artificielle ?

©

Michael Christopher Brown

| Grâce à l’intelligence artificielle, le photojournaliste Michael Christopher Brown a réalisé un reportage sur les Cubains traversant l’océan vers la Floride, sans mettre en danger les migrants ou leurs proches.

Sans oublier l’état d’esprit, la fatigue ou la peur qu’un photographe peut ressentir en appuyant sur le déclencheur. « L’intelligence artificielle ne peut ni rougir ni créer selon une humeur », dit Michel Poivert. « Au-delà des débats sur l’authenticité et la vérité des images, la sensibilité pourrait devenir le véritable enjeu des photographes. La grande différence entre l’homme et la machine se jouera peut-être dans le domaine des émotions. Je trouve cela à la fois beau et rassurant. »

Reconstituer l’impossible

Si l’intelligence artificielle est incapable de ressentir ou de s’émouvoir comme nous le faisons, elle peut néanmoins devenir un outil précieux pour reconstituer une expérience humaine qui n’a pas pu être photographiée sur le moment. Le photojournaliste américain Michael Christopher Brown en offre une démonstration saisissante en racontant l’histoire des Cubains risquant leur vie pour franchir les 90 miles d’océan qui séparent La Havane de la Floride. Soucieux de protéger ceux qui étaient restés sur place, il a renoncé à photographier directement pendant son reportage. À la place, il a utilisé un logiciel d’intelligence artificielle pour générer les images qu’il aurait pu saisir avec son appareil si les conditions l’avaient permis.

Delphine Diallo, artiste française installée à New York, mobilise les algorithmes de l’intelligence artificielle pour combler d’autres absences, celles laissées par l’Histoire. Elle s’inspire de l’héritage de la civilisation de Koush, un ancien royaume d’Afrique orientale dont de nombreuses traces ont été effacées. Grâce au travail d’historien·ne·s et de spécialistes, elle utilise l’IA pour générer des images évoquant une civilisation future et ses mythologies, imprégnées d’un passé oublié où les femmes jouaient un rôle central. « Le travail de Delphine Diallo est sublime, car il répare l’imaginaire », souligne Michel Poivert. Son œuvre illustre parfaitement les mécanismes de l’intelligence artificielle : « déterrer des images du passé, faire apparaître des fantômes. »

L’IA, tout un style

En observant les images du reportage de Michael Christopher Brown ou le récit d’anticipation de Delphine Diallo, leur texture trahit leur origine artificielle. « Les images produites par l’IA ont une facture élastique, un style bien à elles », analyse Michel Poivert. « Leur destin est peut-être d’être reconnaissables, sinon elles perdent tout intérêt. »

Aujourd’hui, les deepfakes côtoient les photos réelles sur les réseaux sociaux : des personnalités politiques caricaturées hors contexte, de fausses photos d’archives en noir et blanc, ou encore des images idéalisées de familles paysannes mobilisant des appels à la solidarité. Ces images, abondamment commentées, semblent intégrées sans distinction dans le flux de contenu, comme si elles avaient le même statut que n’importe quelle image prise avec un smartphone ou un appareil photo.

« Nous vivons une crise de la vérité, à laquelle l’intelligence artificielle contribue largement »

Historien et co-curateur de AImagine

« Les valeurs de vérité et de témoignage, si fondamentales dans la culture photographique, sont profondément ébranlées par l’IA », constate Michel Poivert. « Nous vivons une crise de la vérité. On le voit d’ailleurs très bien avec la nouvelle administration de Donald Trump aux États-Unis. Des gens, du haut de leur autorité, affirment des choses que nous savons fausses, mais qui restent cohérentes dans leur propre logique. Difficile de savoir où ces nouvelles formes de rationalité vont nous mener. »

Et que se passera-t-il le jour où il deviendra impossible de distinguer une image capturée dans le réel d’une image générée par une machine ? « Je fais partie de ceux qui plaident pour un label, comme on en trouve pour les fruits et légumes bio, qui indiquerait si une image est un produit transformé ou non », propose Michel Poivert, qui ne se montre pas alarmiste pour autant. « Tout est une question d’adaptation. À l’arrivée de la photographie au XIXe siècle, beaucoup affirmaient qu’il serait impossible d’être ému par une image produite de manière automatique. Regardez pourtant la place que la photographie a occupée depuis dans l’histoire de la sensibilité. Il n’est pas exclu qu’un jour l’IA nous émeuve tout autant. »

Read more about: Expo , photographie , Le Hangar , intelligence artificielle , Michel Poivert