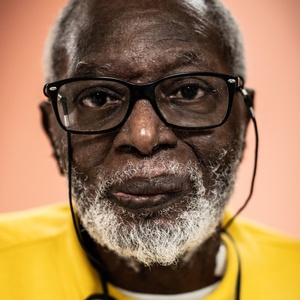

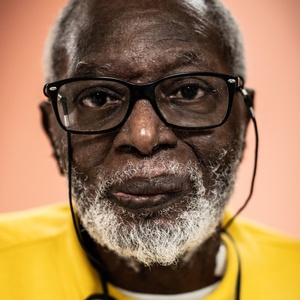

Bruxelles compte l’un des grands pionniers du cinéma africain made in Europe. Aujourd’hui âgé de 74 ans, Mwezé Ngangura a montré Bruxelles comme personne ne l’a jamais fait. Avec son regard qui était le sien. Celui d’un Congolais en Belgique. Dans le cadre de l’Afropolitan Festival, Bozar sort de l’ombre les œuvres de ce cinéaste visionnaire.

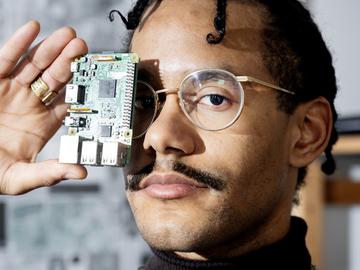

Mwezé Ngangura sur le tournage de 'Le Roi, La Vache et le Bananier', sorti en 1994.

« Oui, je crois en quelque chose comme le destin », affirme Mwezé Ngangura, le regard dirigé vers l’épais ciel gris qui s’étend au-delà de la fenêtre où il est assis. « Je ne sais pas exactement où se trouve ma bonne étoile dans la galaxie, mais je sais qu’elle a toujours brillé pour moi. »

Il parle avec un calme paisible, tandis que nous avons pris place dans les fauteuils orange d’un petit salon de la maison de soins d’Uccle, où il vit depuis quelques mois. Si son corps fatigué lui joue des tours, l’esprit de cet homme septuagénaire reste d’une vivacité intacte.

Il se souvient de tout, en détails. Comment pourrait-il oublier ? La maison familiale, nichée dans une commune de l’actuelle Bukavu, ville où il voit le jour le 7 octobre 1950, sous le Congo belge. Ses parents, commerçants, l’avaient observé longuement avant de lui attribuer le nom de Mwezé : « Celui qui révèle ce qui est caché », selon la tradition des communautés Bashi.

Filmer les siens

Révéler ce qui est caché. Mwezé Ngangura n’a jamais cessé de le faire. Quand il tourne des documentaires au Congo (« Zaïre », entre 1971 et 1997), il brise la tradition occidentale d’un cinéma venu décrypter un continent qui lui échappe. Dans Le Roi, la Vache et le Bananier sorti en 1994, il retourne chez lui, dans sa région natale, le Ngweshe, pour y raconter un quotidien ébranlé par la vie « moderne ». C’est son regard, celui de « quelqu’un de là-bas », qui raconte. Et ça change tout.

En 1987, il passe à la fiction avec La Vie est Belle, coréalisé avec Benoît Lamy. À l’écran : Kinshasa. Les rêves, les amours, la débrouille. Et la musique, toujours, omniprésente. Avec Papa Wemba, légende de la rumba congolaise, en tête d’affiche, le film cartonne en Afrique subsaharienne.

« La présentatrice de la RTBF m’a dit que je donnais une image des Belges qui n’était pas tout à fait juste. Je lui ai répondu que c’était de bonne guerre, car l’image que les Européens avaient véhiculée des Africains jusqu’à présent n’était pas tout à fait juste non plus. »

Lorsque Mwezé Ngangura filme la Belgique, il le fait à travers son prisme également : celui d’un Congolais débarqué à Bruxelles à vingt ans pour étudier le cinéma à l’IAD. Son réflexe est de filmer ceux qui l’entourent, en l’occurrence la scène musicale belgo-congolaise. Le guitariste virtuose Dizzy Mandjeku, le producteur et musicien Vincent Kennis, et Marie Daulne, aka Zap Mama, sont des connaissances.

En 1992, il leur dédie Changa Changa, un documentaire qui retrace l’histoire de la scène musicale afro-bruxelloise depuis les années septante. Du géant du jazz Manu Dibango à la première boîte de nuit diffusant de la musique africaine et noire américaine : le Black and White.

Bien que tourné à Ixelles, le film a été diffusé sur Arte, mais jamais sur la télévision belge. « Une productrice de la deuxième chaîne m’a dit qu’il manquait de drame et de tension. Mais je voulais juste faire un portrait sincère de la scène que je fréquentais », explique Ngangura. Aujourd’hui, ce précieux document, témoin d’un concentré de talents désormais reconnus parmi les plus influents de leur génération, n’existe plus qu’en version bobine à la Cinematek.

Tout au long de sa carrière, Mwezé Ngangura a refusé de se trahir en faisant un cinéma dicté par l’audience ou les impératifs financiers. « Je présente les choses comme je crois qu’elles devraient être, et non pour coller aux clichés souvent véhiculés par le cinéma africain », affirme-t-il.

Le trailer le 'Pièces d'identités' sorti en 1998

« À l’époque, les financements pour les films de réalisateurs africains provenaient principalement de la Coopération française, qui soutenait peu les productions européennes. Pour obtenir des fonds, je devais tourner en Afrique.» Mwezé Ngangura n’en fera rien : il choisit de réaliser sa deuxième fiction en Belgique, offrant ainsi une fresque inédite de Bruxelles il y a trente ans.

Qu’est-ce que cela signifie d’être noir à Bruxelles dans les années nonante ? Si ce n’est pas la question initiale de Pièces d’Identités, sorti en 1998, son intrigue nous promène néanmoins à travers la ville, explorant des lieux où les caméras n’étaient encore jamais allées, ou du moins jamais avec ce regard-là.

L’histoire débute en RDC, où Mani Kongo, roi des Bakongo, s’inquiète d’être sans nouvelles de sa fille Mwana, envoyée en Belgique enfant pour une scolarité prometteuse. Porté par un amour paternel inébranlable, il part pour Bruxelles et entame une quête acharnée pour la retrouver.

« Les beaux sentiments doivent l’emporter sur la haine et l’incompréhension »

Réalisateur

Bien que non autobiographique, Pièces d’Identités reflète certaines expériences vécues par Mwezé Ngangura. Le film dépeint une communauté belgo-africaine en quête de reconnaissance dans une ville qu’elle fait pourtant vibrer. Entre la scène musicale effervescente de Matongé, les cours de danse africaine, les descentes de police, la corruption et un racisme décomplexé, il offre un portrait unique et critique de Bruxelles.

Parmi les fantômes

Le réalisateur met également en scène un café d’anciens colons belges, nostalgiques du Katanga, où le mépris envers Mani Kongo, roi des Bakongo, contraste avec l’accueil chaleureux que lui réservent les Marolliens dans un café du Jeu de Balle. Comme à Matongé, Ngangura a travaillé dans les Marolles avec la population locale, qu’il avait déjà impliquée dans son documentaire Lettre à Makura : les derniers Bruxellois. Une productrice indienne basée à Londres avait eu l’idée brillante de proposer à des réalisateurs africains de tourner un film ethnographique dans une ville européenne, à la manière de Jean Rouch en Afrique.

Pièces d’Identités entrelace plusieurs trajectoires d’exil, où des Congolais venus étudier croisent ceux ayant fui des drames plus sombres. Parmi eux, le taximan Chaka-Jo, interprété par Jean-Louis Daulne (frère de Zap Mama), qui a également composé la bande-son du film à partir des paroles de Mwezé Ngangura. Enfant métis rescapé du génocide rwandais, Chaka-Jo est arrivé seul en Belgique.

Le film est hanté par d’autres fantômes, ceux des sept Congolais exhibés à l’Exposition universelle de 1897 à Tervuren, morts de froid. « En dessous d’une certaine température, n’importe quel être humain finit par mourir. Ce qu’il s’est passé en dit long sur l’image qu’on se faisait de l’Africain. En parler, c’était une façon de ne pas oublier. »

Bien qu’il soit resté à l’affiche pendant quatre mois dans une salle d’art et d’essai bruxelloise et ait été multiprimé au FESPACO de Ouagadougou, Pièces d’Identités n’a pas bénéficié d’une réception facile. « La RTBF m’avait invité pour parler du film, et la présentatrice m’a dit que je donnais une image des Belges qui n’était pas tout à fait juste. Je lui ai répondu que c’était de bonne guerre, car l’image que les Européens avaient véhiculée des Africains jusqu’à présent n’était pas tout à fait juste non plus. »

En 2019, le nom de Mwezé Ngangura refait surface via une « carte blanche » de la Cinematek. Il faut attendre 2025 pour qu’un focus lui soit consacré à Bozar, ancrant ainsi ses œuvres dans l’héritage du cinéma belge et africain. Pour sa part, le réalisateur se réjouit d’avoir pu faire les films qu’il désirait, peu importe la reconnaissance. Si « la vie est parfois dure », l’amour finit toujours par triompher dans son cinéma. « Les beaux sentiments doivent l’emporter sur la haine et l’incompréhension. »

Read more about: Film , Mwezé Ngangura , Afropolitan , Afropolitan Festival , Bruxelles